Новые законы ужесточили требования к владельцам опасных производственных объектов (ОПО). Теперь для таких предприятий необходимо заранее разрабатывать специальные планы по выводу объектов из эксплуатации и ликвидации возможных последствий. При этом ответственность за несоблюдение требований стала строже: за нарушения предусмотрены не только административные штрафы, но и компенсационные платежи. Зачем нужен план по ликвидации ОПО и какие последствия ждут предприятия, если они не выполнят новые требования, рассказываем в статье.

О каком плане мероприятий идет речь и откуда он появился

С 2024 года в Федеральный закон № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» внесли изменения, которые обязывают некоторые предприятия разрабатывать планы мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды. Это предприятия, владеющие:

-

опасными производственными объектами I и II классов опасности;

-

угольными шахтами;

-

объектами размещения отходов I и II классов опасности.

Эти требования относительно новые, но идея их появления возникла еще в 2021 году. Тогда в хорошо известный всем Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» внесли поправки, связанные с необходимостью прохождения государственной экологической экспертизы для подобных объектов.

Причиной послужила ситуация с предприятием «Усольехимпром» в Иркутской области. В 2017 году предприятие было ликвидировано в результате банкротства. При этом они не провели консервацию, не утилизировали и не изолировали опасные вещества, накопленные за годы работы.

После ликвидации оказалось, что у площадки нет собственника, а устранить последствия загрязнений должна Иркутская область. Регион не имел средств на такие работы, и летом 2020 года временно исполняющий обязанности губернатора обратился к Президенту РФ за помощью. В итоге Правительство России поручило госкорпорации «Росатом» провести ликвидационные мероприятия, а финансирование осуществлялось за счет федерального бюджета.

Государство столкнулось с ситуацией, когда последствия производственной деятельности и экологические риски легли на бюджет, а не на предприятие-загрязнитель. Чтобы исключить подобные сценарии в будущем, и был разработан механизм обязательных планов мероприятий по ликвидации ОПО.

Что требует новый закон

Новые требования напрямую касаются предприятий, эксплуатирующих ОПО I и II классов опасности, включая угольные шахты и объекты размещения отходов I и II классов. Согласно изменениям, юридические лица, владеющие такими объектами, должны были до 1 марта 2025 года выполнить два ключевых шага:

-

Представить в Росприроднадзор сведения об отнесении своих объектов к отдельным опасным производственным объектам.

-

Предоставить сведения о сроке эксплуатации зданий и сооружений, относящихся к этим объектам. Эти данные должны быть подтверждены проектной документацией на строительство или реконструкцию и содержать реквизиты заключения государственной экспертизы.

Если предприятие планирует консервацию или ликвидацию объекта менее чем через пять лет, то оно было обязано разработать план мероприятий уже до 1 сентября 2025 года.

Обратите внимание, что формально сроки уже истекли, но требования закона продолжают действовать. Это значит, что предприятия, которые не успели подать сведения или подготовить документы, все равно обязаны это сделать, иначе рискуют попасть под проверку и штрафные санкции.

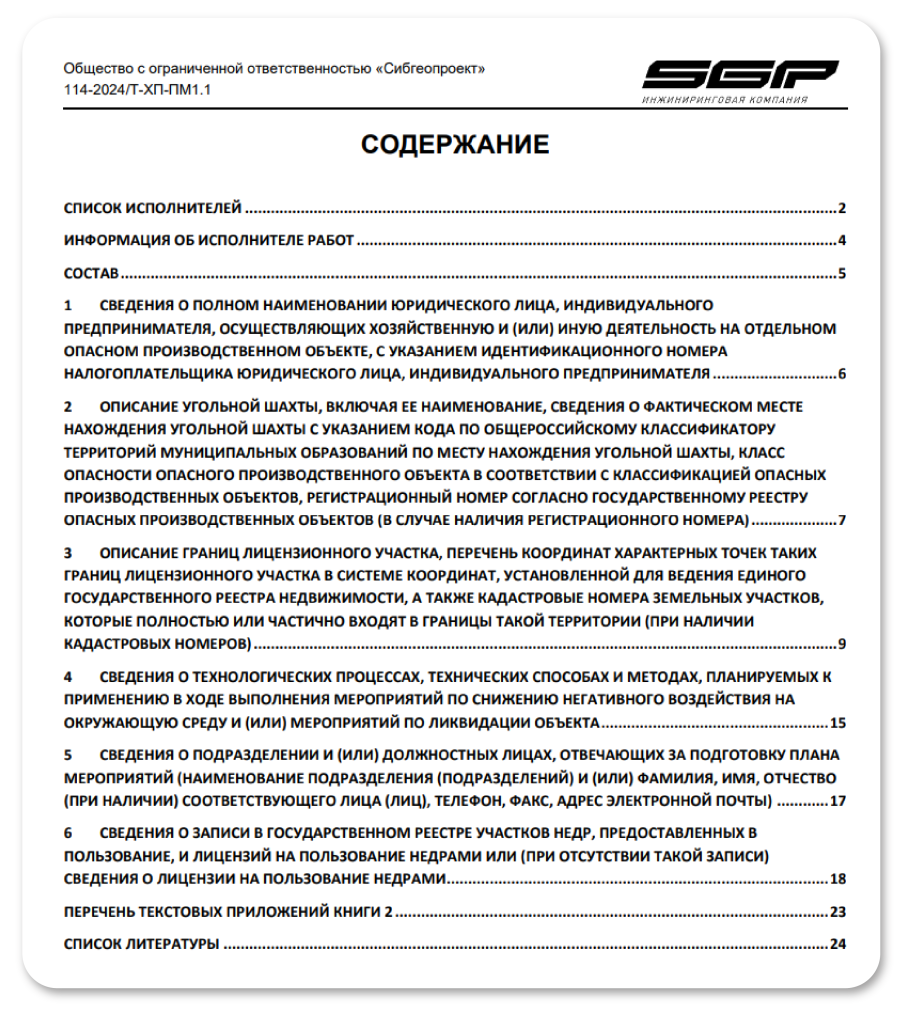

Что включает в себя план мероприятий

План мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды — это основной документ, который определяет, как предприятие будет действовать при завершении эксплуатации опасного производственного объекта. Он включает в себя:

-

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, реализация которых должна обеспечить соблюдение нормативов качества. Например, извлечение и утилизация опасных веществ и отходов, проведение экспертизы промышленной безопасности, обеспечение промышленной безопасности при демонтаже оборудования, защита природных ресурсов в процессе ликвидации.

-

Мероприятия по рекультивации земель, то есть по восстановлению территорий, на которых располагался объект.

-

Графическое описание границ территории, где будут выполняться работы. Это нужно, чтобы четко понимать масштаб воздействия и границы ответственности предприятия.

-

Сметный расчет, который подготавливается заказчиком. Именно он определяет стоимость реализации всех предусмотренных мероприятий. Проверка сметы проводится одновременно с государственной экологической экспертизой самого плана мероприятий. Процедура платная: стоимость услуги составляет 1% от общей сметной стоимости мероприятий, но не более 500 тысяч рублей.

После того как предприятие получило положительное заключение государственной экологической экспертизы и прошла проверка сметы, у владельца ОПО есть три месяца, чтобы направить в Росприроднадзор документы, подтверждающие финансовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных планом.

Согласно статье 7 Федерального закона № 7-ФЗ, финансовое обеспечение можно подтвердить одним из трех способов:

-

независимая гарантия уплаты денежных сумм;

-

поручительство по обязательствам;

-

документ, подтверждающий создание владельцем ООПО резервного фонда, размещенного на эскроу-счете.

Что грозит тем, кто не выполнит требования

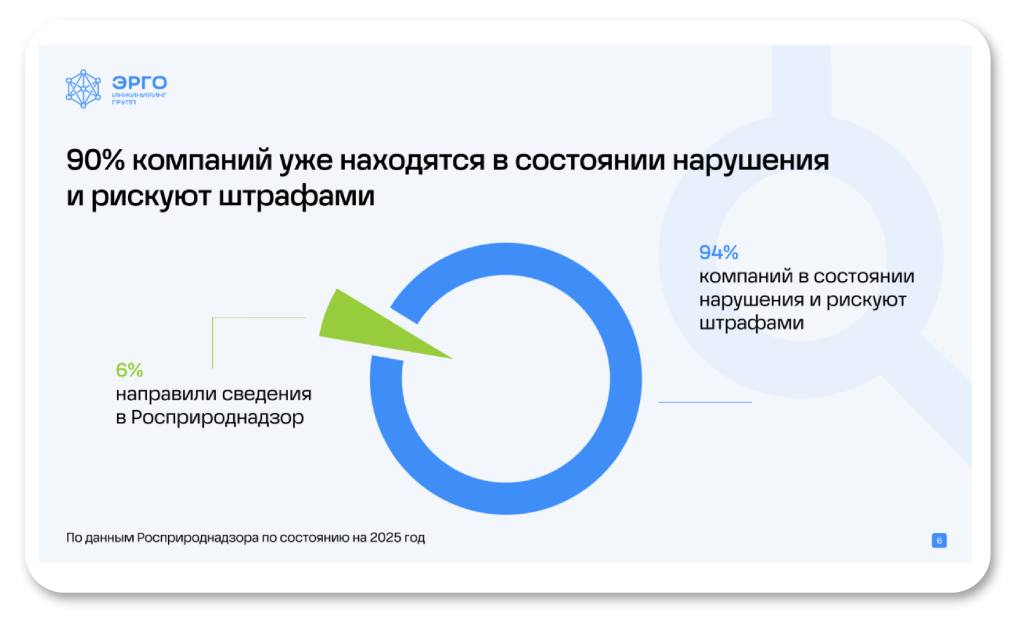

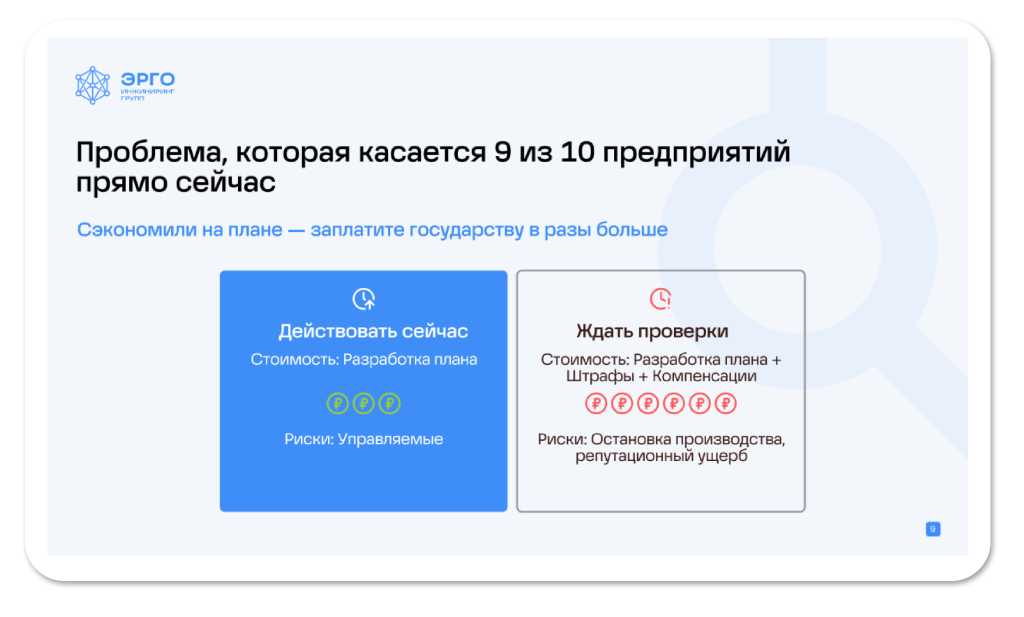

Предприятия, которые до сих пор не выполнили новые требования, фактически стоят перед выбором.

Первый вариант — заняться разработкой плана мероприятий прямо сейчас. Вложить ресурсы и средства, пройти экспертизу и подтвердить финансовое обеспечение. Это потребует определенных затрат, но позволит избежать штрафов и компенсационных выплат. Несмотря на то, что есть так называемый переходной период до 2035 года, формулировки закона трактуются неоднозначно. Массовых штрафов пока нет, но обязанность сохраняется и запросы от заказчиков уже растут.

Второй вариант — занять выжидательную позицию, надеясь, что проверки начнутся не скоро. Но тогда, когда начнется массовая подача документов и усилится контроль, процесс разработки плана станет дороже и сложнее. Придется конкурировать за ресурсы, специалистов и сроки, а кроме того, платить штрафы и компенсационные платежи. Это приведет не только к финансовым потерям, но и к репутационному ущербу.

Подобная ситуация уже происходила при внедрении комплексного экологического разрешения (КЭР). Тогда владельцы производственных предприятий год за годом откладывали получение КЭР, надеясь, что его отменят. В итоге, когда предприятия начали штрафовать и останавливать работу, все в один месяц начали подавать документы. Из-за накопившегося объема заявок эксперты не успевали их обрабатывать, и предприятия получали отрицательные заключения по формальным признакам.

Что будет, если не представить документы

Для тех, кто не представит документы в установленные сроки, предусмотрен механизм финансовой ответственности — компенсационный платеж. Его размер рассчитывается по Методике и включает не только ориентировочную стоимость обязательных мероприятий, но и все сопутствующие расходы Росприроднадзора. В эту сумму входят:

-

затраты на отбор проб воздуха, воды, почвы;

-

анализ состава отходов;

-

проведение инструментальных исследований и лабораторных испытаний;

-

геодезические и маркшейдерские работы;

-

подготовка расчетов, заключений и проектной документации.

Очевидно, что такие расходы будут рассчитаны не по рыночной стоимости и итоговый платеж окажется значительно выше, чем самостоятельная реализация мероприятий.

Уплата компенсационного платежа осуществляется добровольно либо по решению суда. Контроль за выполнением мероприятий по утвержденному плану оставляет за собой Росприроднадзор, проводя выездные проверки и сверяя, все ли сделано в соответствии с заключением экологической экспертизы.

Есть и небольшой, но приятный бонус. Если фактическая стоимость реализованных мероприятий отличается от указанной в смете, это не является основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии. Главное, чтобы все экологические требования были соблюдены, а территория приведена в безопасное состояние. Повторная экспертиза нужна, когда меняются технологии или границы работ и, как следствие, экологическое воздействие.

Иногда предприятие может решить не реализовывать утвержденный план. Например, если объект реконструируется и его срок эксплуатации может быть продлен на 10, 15 или даже 20 лет. Закон допускает такую ситуацию. План требуется разрабатывать, только если до вывода объекта из эксплуатации остается менее пяти лет.

Предприятие, продлившее срок, может забрать замороженные средства и продолжить работу. В конечном итоге ликвидацию все равно придется выполнить, но ближе к окончанию эксплуатации. Объект должен будет заново пройти экспертизу, и необходимо будет утвердить обновленный план.

Согласно № 7-ФЗ, юридическое лицо вправе не выполнять утвержденный план мероприятий и вернуть свои замороженные средства, если:

-

проводится реконструкция ООПО;

-

изменен и продлен срок эксплуатации зданий и сооружений;

-

продлевается срок пользования участком недр (для угольных шахт).

Эксперты «Эрго Инжиниринг групп» создали специальную блок-схему с разбором требований к ОПО 1-го и 2-го класса опасности и неопределенностей при их реализации. С ее помощью вы быстрее разберетесь какие именно требования обязаны выполнить владельцы ОПО, введенных в эксплуатацию после 1 марта 2023 года и что потребуется предоставить в Росприроднадзор в первую очередь.

Как избежать ошибок и сэкономить ресурсы

Самое правильное — действовать заранее, спокойно и планомерно. Компания «Эрго Инжиниринг групп» помогает пройти этот путь профессионально и без лишних рисков.

Мы специализируемся на горнодобывающей отрасли — более 35 % наших проектов связаны именно с ней. Разрабатываем все необходимые разделы для прохождения экспертизы под ключ: инженерные изыскания, план ликвидации, раздел оценки воздействия на окружающую среду и сметы.

Если вы нуждаетесь в сопровождении процесса вплоть до получения положительного заключения экспертизы, напишите нашему менеджеру.

Памятка: зачем нужен план мероприятий по ликвидации ОПО

-

С 2024 года предприятия, обладающие опасными производственными объектами I и II классов, угольными шахтами и объектами размещения отходов, обязаны разработать план мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнений.

-

Документы в Росприроднадзор должны были быть поданы до 1 марта 2025 года, а сами планы — до 1 сентября 2025 года. Несмотря на то, что эти даты уже позади, предприятия не освобождаются от обязанности, проверки и контроль продолжаются, просто штрафная практика пока не массовая.

-

Он включает описание мероприятий, расчет сметы, график работ и способы финансирования. Проверка смет проходит одновременно с экологической экспертизой, а утвержденный план подтверждается финансовыми гарантиями, поручительством или резервным фондом на эскроу-счете.

-

Если предприятие не подаст документы вовремя, ему придется оплатить компенсационный платеж, включающий не только стоимость ликвидации, но и все расходы Росприроднадзора — от лабораторных анализов до проектных работ. Такие затраты рассчитываются по ведомственным расценкам, которые значительно выше рыночных.

-

Когда вводили комплексное экологическое разрешение, компании тянули до последнего, и в итоге эксперты не успевали рассматривать документы — многим отказывали по формальным признакам. С планами ликвидации может произойти то же самое: чем дольше предприятие ждет, тем дороже, дольше и рискованнее будет процесс.